当AI解题工具风靡校园,是学习的“外挂”还是“陷阱”?

“作业不会做?拍照搜题,答案秒出!”这类广告语在校园中早已不陌生。根据2025年教育科技市场调研,72%的学生曾使用过AI解题工具,其中近半数表示“依赖程度较高”。但争议也随之而来:一键破解难题的便利背后,究竟是高效学习的“外挂”,还是扼杀思考能力的“陷阱”?

一、解题效率飞跃,还是思维惰性养成?

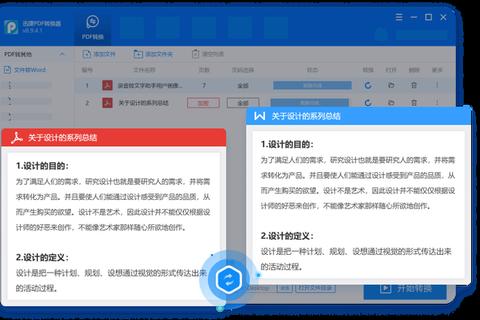

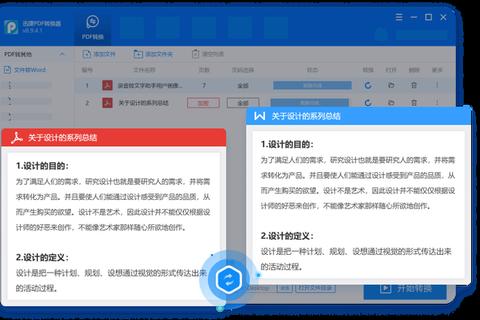

一位高中生在社交平台分享:“数学压轴题卡了半小时,用AI作业助手拍照上传,不仅答案清晰,步骤解析还能反复回看,20分钟就搞定了作业。”类似案例并不少见。以迅捷精准解答题目软件为例,其核心技术通过OCR图像识别与智能算法,能在3秒内匹配题库并生成答案,覆盖数学公式推导、物理实验分析甚至文言文翻译等复杂题型。

华北电力大学教师王栋梁指出:“部分学生将AI视为‘偷懒神器’,跳过思考直接抄答案,导致考试时面对变形题束手无策。”数据显示,过度依赖工具的学生中,63%在自主解题时表现出逻辑混乱,印证了效率与思维能力的博弈。

二、知识覆盖全面,还是应试捷径陷阱?

迅捷精准解答题目软件的核心竞争力在于其庞大的题库。例如,“准题库”收录了从小学到职业资格考试的超千万道题目,并附历年真题与模拟卷;而“学小易”凭借大学专业课答案库,成为38%高校学生的课后救星。一名大学生坦言:“工程力学的复杂受力分析题,教材没有详解,但软件能提供三维图示和分步推导,比翻书更直观。”

但问题也随之浮现。某高校教师发现,学生提交的论文中,AI生成内容占比超40%,且存在观点雷同、逻辑浅薄等问题。工具提供的“标准答案”虽便捷,却可能让学生陷入“只求结果,不问过程”的应试思维,忽略知识的内化与创新。

三、个性化学习助手,还是统一答案牢笼?

技术的另一面是“千人千面”的潜力。例如,“星题库”能根据用户错题记录生成专属复习计划,并推荐薄弱知识点专项练习;而“夸克搜题”的智能匹配算法,不仅提供答案,还会延伸同类题型举一反三,助力举一反三。一名研究生分享:“AI帮我梳理了电力系统分析的复杂公式推导逻辑,比传统笔记更高效。”

但个性化服务也可能沦为“信息茧房”。调查显示,55%的学生仅使用软件推荐的第一条答案,缺乏多角度思考。更值得警惕的是,部分工具为追求速度,答案准确性仅达82%(数据来源:2024年第三方测评),错误解析可能误导学习。

如何平衡工具使用与自主学习?

1. 明确使用场景:将AI作为“错题分析助手”而非“作业代写器”,例如用“星题库”定位知识漏洞,而非直接照抄答案。

2. 交叉验证答案:对比“学小易”“夸克搜题”等多平台解析,培养批判性思维。

3. 设定使用规则:例如先自主思考30分钟,再用工具验证思路;或限制每日搜题次数,避免依赖成瘾。

科技的本质是工具,而非答案。迅捷精准解答题目软件一键破解各科学习难题的能力固然强大,但真正的“外挂”,永远是独立思考与持续探索的智慧。

--