1. 传统管理方式是否已走到尽头?

在建筑行业,一个争议性问题始终存在:当项目进度延误率高达35%(数据来源:2024年建筑行业白皮书),成本超支成为常态时,传统的手工记录和Excel表格是否还能扛起现代工程管理的大旗?某地标商业综合体项目负责人曾坦言:“我们曾因信息不同步导致2000万元的返工损失。”这种惨痛教训印证了一个事实:高效智能建筑工程项目管理软件全方位驱动卓越工程效能,正从可选项变为必选项。

以贵州桥梁集团为例,其通过部署合同主线的综合管理系统,将成本偏差率从12%降至3%。系统通过实时抓取施工数据,自动对比合同收入与实际成本,管理者在手机端就能看到预警提示——这种从“事后救火”到“事前防控”的转变,正是智能软件颠覆传统管理的缩影。

2. 智能软件如何破解行业痛点?

高效智能建筑工程项目管理软件全方位驱动卓越工程效能的实现,关键在于三大核心能力的突破:

第一,动态成本管控。中铁十七局引入的成本管理系统,将物资采购、机械调度等23类数据流自动归集,生成多维成本分析图谱。项目毛利率的核算时间从3天缩短至2小时,资金错付风险下降60%。系统甚至能根据混凝土浇筑量自动计算钢筋损耗阈值,超支5%即刻触发预警。

第二,全周期进度协同。湖南路桥的智慧工地管理系统,通过物联网设备实时采集3000多个施工节点的数据。2023年某跨江大桥项目中,系统提前14天发现主墩承台浇筑进度偏差,自动调整后续13个工序的资源配置,避免工期延误带来的日均80万元损失。

第三,质量安全闭环。某央企采用BIM+AI的质安管理系统后,安全隐患整改率从68%提升至97%。工人佩戴的智能安全帽不仅能定位,还能通过图像识别自动检查高空作业安全带系挂情况,违规行为实时推送至管理后台。

3. 如何选择适合企业的管理工具?

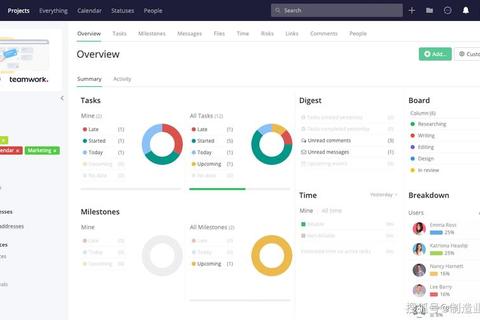

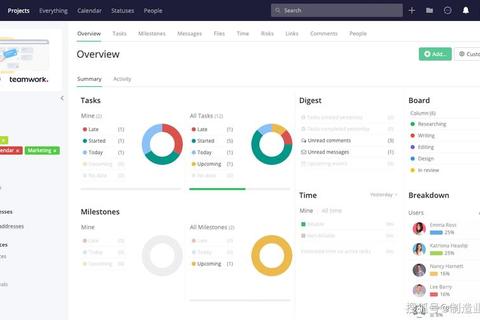

面对市场上Worktile、广联达、Procore等数十款软件,企业常陷入“功能过剩”或“水土不服”的困境。某中型装饰公司曾采购某国际知名系统,却因操作复杂导致使用率不足20%,最终被迫回归纸质台账。选择工具时必须把握三个黄金法则:

需求匹配度:对于预算吃紧的中小企业,斗栱云等低代码平台能以万元级成本实现核心功能。而大型EPC项目则需要像广联达这样支持BIM集成的系统,其三维施工模拟功能可将设计变更减少40%。

数据穿透力:优秀的系统必须实现“四流合一”。久其金建为湖南路桥搭建的一体化平台,将财务应收应付数据与工程进度自动关联,资金周转效率提升35%。管理者在决策大屏上点击任一施工段,都能下钻查看对应的劳务考勤、材料验收单甚至监理日志。

生态扩展性:中国铁建大桥局的合同管理系统证明,能与HR、税务系统打通的工具才是“活系统”。当新员工入职时,权限配置、项目分组、安全培训记录自动同步,避免人为失误导致的数据孤岛。

破局之道:让工具为人所用

高效智能建筑工程项目管理软件全方位驱动卓越工程效能的终极目标,不是用机器取代人类,而是让人从繁琐事务中解放。某市政工程公司引入AI资料助手后,标书制作时间缩短70%,ChatGPT自动生成的技术交底文件通过率达92%。但这需要企业同步完成三件事:

1. 分级实施策略:从单一项目试点到全集团推广,用3-6个月验证工具与业务的适配性;

2. 数据治理先行:建立统一的物料编码、WBS分解标准,避免“垃圾进、垃圾出”;

3. 人机协同培训:设计“系统操作+管理思维”复合型课程,让老项目经理理解甘特图背后的逻辑而非单纯点击按钮。

当某地铁项目部技术员通过手机扫描二维码,10秒调出管片安装的360度全景影像时,我们看到的不仅是效率提升——这是一场从“经验驱动”到“数据驱动”的产业革命。选择适合的智能管理系统,就是为企业的未来浇筑数字化基石。