一、专业绘图软件和通用工具,到底该选哪个?

在学术论文、商业报告甚至日常沟通中,示意图的呈现效果直接影响信息传递效率。但面对Adobe Illustrator、PPT甚至新兴的AI工具,许多人陷入了选择困境:专业软件操作复杂,通用工具功能有限,究竟哪种方案才能实现灵动高效绘制专业示意图的必备软件工具指南的目标?

以科研领域为例,网页1数据显示,80%的SCI论文插图使用Adobe Illustrator(AI)完成。其矢量绘图特性允许无限缩放不失真,适合绘制细胞结构、实验装置等精细图像。但一位生物学者曾反馈:“用AI画信号通路图需要3天,而BioRender套用模板仅需2小时。”这种效率差异揭示了工具选择的本质矛盾:专业精度与场景适配的平衡。

二、在线工具和移动应用能否替代桌面软件?

随着云端协作需求激增,BioRender、Mind the Graph等在线平台崭露头角。网页62提到,BioRender提供超过5万个生命科学专用图标,用户通过拖拽即可完成复杂机制图,尤其适合需要频繁修改的团队项目。而移动端如网页7推荐的《画世界Pro》,允许用户用触控笔在平板上直接标注实验图像,实时同步至云端。

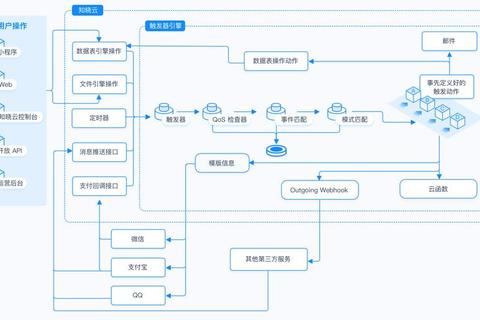

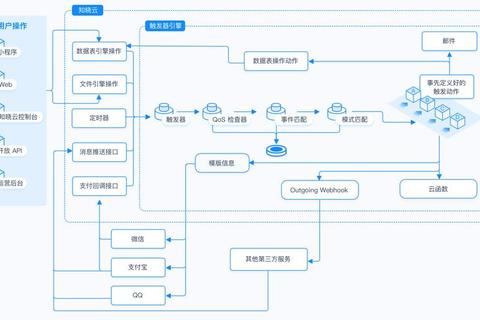

但局限性同样明显:某工程团队尝试用Canva制作设备原理图时,发现其缺乏精确尺寸标注功能,最终仍回归AutoCAD。这印证了网页9的观点:“示意图的复杂度决定工具选择”——简单流程用ProcessOn在线绘制,精密机械图仍需专业CAD软件。

三、AI绘图工具是否会颠覆传统设计流程?

2025年,AI辅助绘图已成趋势。如网页86展示的Microsoft Designer,输入“光合作用示意图”即可生成带注释的矢量图框架,用户只需调整细节。而网页87提到的Midjourney V6,通过“科研论文配图”等提示词,能生成符合期刊风格的3D渲染图。

但AI并非万能。某期刊编辑指出:“AI生成的分子结构图常出现键角错误,仍需人工校验。”灵动高效绘制专业示意图的必备软件工具指南强调人机协同:用AI完成80%基础构图,再用Illustrator精修关键数据。

操作建议:按需组合工具链

1. 科研学术场景:BioRender(机制图)+ Adobe Illustrator(矢量精修)+ Photoshop(实验图调色)

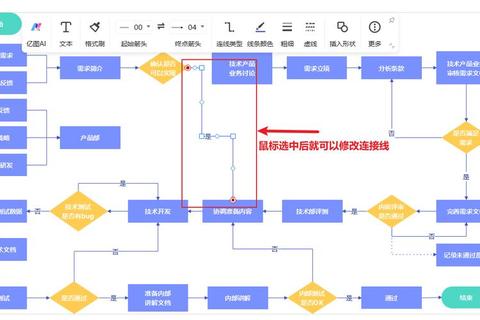

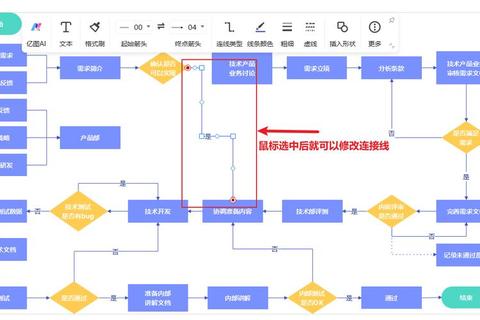

2. 商业汇报场景:PPT(流程图框架)+ 亿图图示(数据可视化)+ Vega AI(智能美化)

3. 教育普及场景:Canva(模板套用)+ 画世界Pro(手绘批注)+ Shots(模型展示)

工具的本质是思维延伸。在灵动高效绘制专业示意图的必备软件工具指南中,没有“唯一正确答案”,只有“最适合当下需求的组合方案”。掌握工具特性,如同画家熟悉不同画笔——当你能在专业软件、在线平台与AI工具间自由切换时,示意图将成为穿透认知壁垒的视觉利刃。