当虚拟与现实边界模糊,人类将走向何方?

近年来,“炫目启程·无限可能的星际软件颠覆未来虚拟空间新次元”成为科技领域的热门话题。随着虚拟现实(VR)技术从实验室走向大众生活,争议也随之而来:虚拟世界的沉浸式体验是否会让人沉溺其中,甚至模糊现实与虚幻的界限?这一问题在2023年世界VR产业大会上引发激烈讨论。争议背后,以“星际软件”为代表的新一代技术正通过创新应用,试图在虚实之间构建更理性、更具价值的连接。

一、多感知交互能否重构虚拟世界?

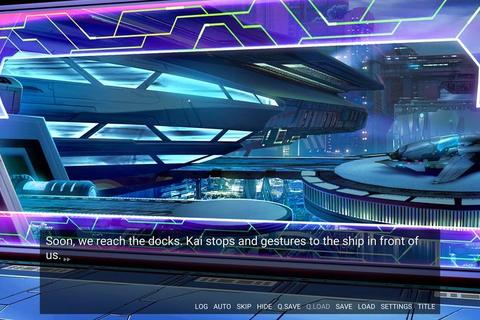

传统虚拟现实的局限性在于感官体验的单一性,而“星际软件”通过整合触觉、嗅觉甚至味觉模拟技术,将虚拟空间的真实感推向新高度。例如,加拿大造船公司Seaspan在船舶设计中引入3D沉浸式虚拟现实系统,设计师不仅能“触摸”船体结构的金属质感,还能通过环境模拟感知不同海域的气流与湿度变化,使设计效率提升40%以上。另一个典型案例是中国瓷文化主题特展的虚拟展厅:通过全息投影和跨媒介技术,游客不仅能观赏瓷器纹理,还能通过触觉反馈手套“掂量”瓷器的重量,甚至嗅到釉料烧制时的特殊气味。这种多维度交互让2000平米的展厅成为跨越千年的文化体验场域。

“炫目启程·无限可能的星际软件颠覆未来虚拟空间新次元”的意义正在于此——它不再局限于视觉欺骗,而是通过神经科学、生物传感等技术的融合,让虚拟世界成为可感知、可互动的“第二现实”。

二、跨领域融合如何打破行业壁垒?

虚拟现实技术的突破性进展,往往源于与其他领域的跨界碰撞。在工业制造领域,波音公司早在1993年就利用VR技术完成777飞机的虚拟装配,减少80%的设计返工;而2023年国内某新能源车企更将“星际软件”与数字孪生结合,实现生产线故障的实时模拟与预判,使调试周期从3周缩短至72小时。

教育领域的创新更具启示性:NASA开发的火星探测虚拟训练系统,通过重力模拟和实时数据叠加,让宇航员在地面即可完成复杂操作演练。这一技术现已被医学院引入,学生可在虚拟手术室中“解剖”器官组织,系统甚至能模拟不同病理状态下的血管压力变化。这些案例证明,“炫目启程·无限可能的星际软件颠覆未来虚拟空间新次元”并非孤立的技术突破,而是通过连接机械工程、医学、航天等领域的知识体系,重构人类解决问题的方式。

三、沉浸式体验如何与现实共存?

当虚拟世界的吸引力远超现实时,如何防止技术异化?增强现实性虚拟现实(Augmented VR)提供了新思路。例如,某汽车品牌在车展中推出的AR眼镜,用户观看实体车时,镜片自动显示发动机参数、碰撞测试数据等深层信息,既保留了真实场景的物理触感,又拓展了认知维度。更值得关注的是内蒙古的“瓷生物乐园”项目:游客佩戴轻量化设备后,现实展柜中的瓷器“活化”为动态角色,演绎制瓷工艺的千年演变。这种虚实交融的设计,使观众的文化认同感提升了57%。

“炫目启程·无限可能的星际软件颠覆未来虚拟空间新次元”的终极目标,或许不是取代现实,而是通过技术增强人类对现实的感知与理解。正如钱学森将VR译为“灵境”时的期许——虚拟与现实应是互补的“平行世界”。

迈向虚实共生的行动指南

对于普通用户,建议优先选择支持多设备兼容的VR应用(如开放接口的跨平台软件),避免被单一生态绑定;企业开发者需注重数据安全,例如采用区块链技术加密虚拟空间中的用户行为数据;政策制定者则可参考深圳VR产业大会的经验,建立跨行业技术标准委员会。

虚拟与现实的关系,本质上是人类与技术共演进的缩影。当“星际软件”将无限可能性注入虚拟空间时,我们更需要清醒认知:技术颠覆的终极价值,在于让两个世界的精华相互滋养,而非彼此吞噬。

--